Shows

饒宗頤:般若墨妙

註:2025年11月26日,香港大埔宏福苑發生歷年最嚴重五級大火,至今已累128死。《亞太藝術》本應刊登〈饒宗頤:般若墨妙〉展評,今為表對死難者之哀悼,謹藉饒公作品祝福香港度一切苦厄。

2002年,饒宗頤以香港經濟不景、人心低迷為緣起,為港人書寫一組《心經》榜書,後由匠工將此墨跡鑿於木柱,立於大嶼山天壇大佛旁,是為「心經簡林」。《心經》文末聲稱「能除一切苦,真實不虛」,想定非指事實上已遭受之苦難,而是從娑婆世界萬象牽及受想行識的苦惱,因此本刊以此文寄意,聊表哀思。

國學大師饒宗頤(1917–2018)為學逾八十年,廣受學術界敬重。其研究著作涵括諸如金石學、上古學、敦煌學、印度學等眾多前人未深入研究之領域,又工詩詞、書畫等傳統藝術。香港一新美術館舉辦展覽「般若墨妙」,紀念饒宗頤於大嶼山的「心經簡林」大型木刻群落成二十周年,展出其《心經》墨本與一系列與《心經》相關之作品。

「心經簡林」共有38條形似竹簡、高約十米的木柱,組成無限符號。作為大乘佛教最重要經典之一,《心經》是一切佛法的心要,提出只要照見五蘊中的空性(即無自性),則可如觀世音菩薩一樣得到清淨智慧心(般若波羅蜜多),以脫離一切煩惱。

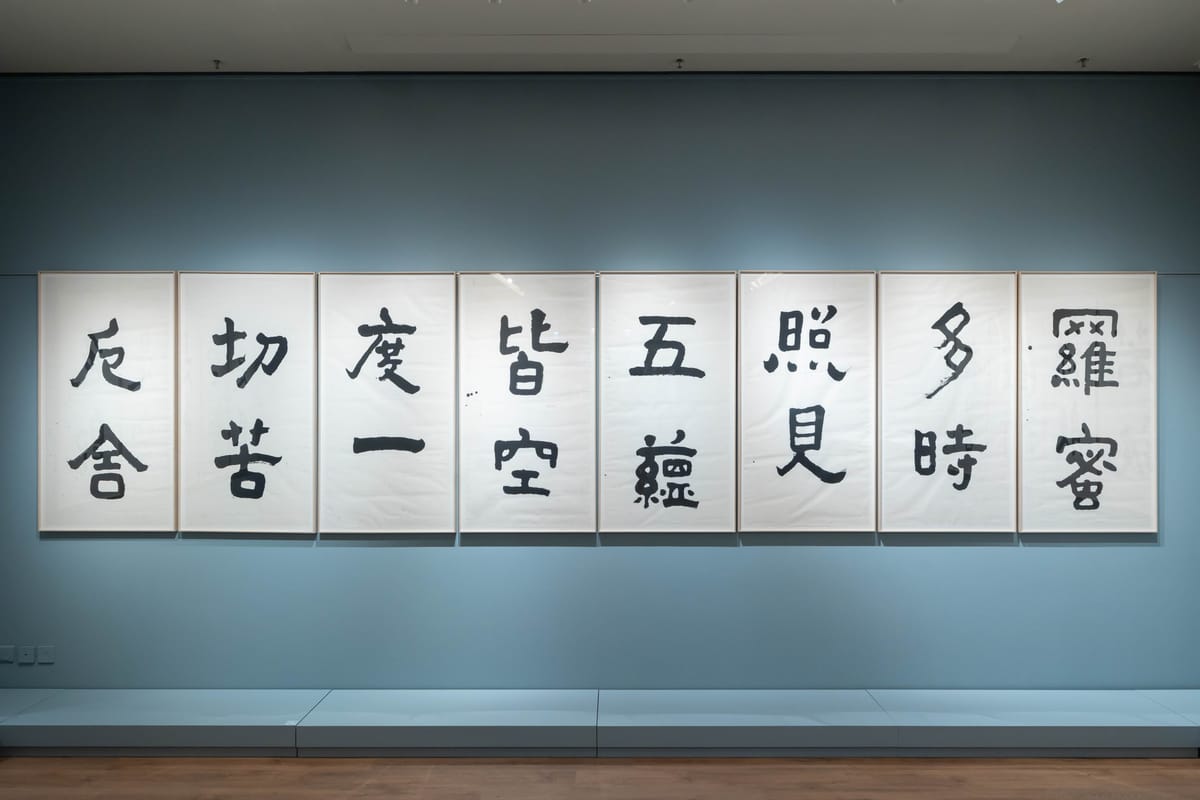

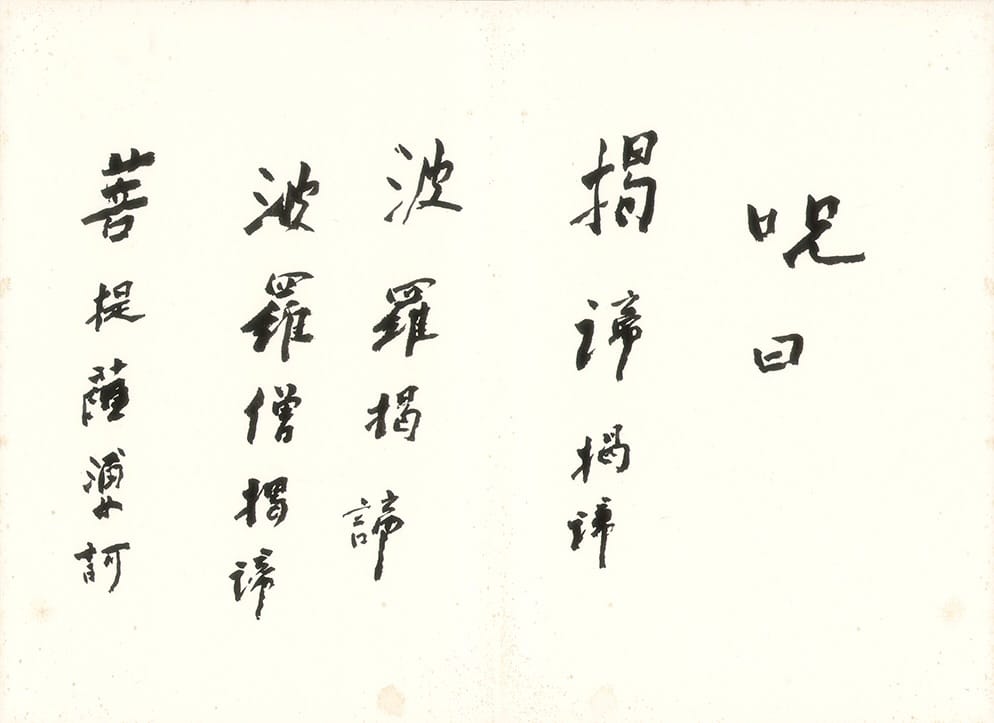

展廳焦點落於右方一列共十七幅《心經》墨跡榜書(2001)。每幅高約1.4米,如北宋趙佶〈詩帖〉般各僅書二字。受限於場地大小,展方目前僅列出經文最為人熟知之首六句:「觀自在菩薩⋯⋯空即是色。」作品以隸書寫成,結字運筆等取法北齊摩崖石刻〈泰山經石峪金剛經〉,波磔較漢隸質樸,不見重筆雁尾,氣質秀逸卻不失內斂。為使書法作品富於變化,書者通常會具意識地避免以完全相同之寫法寫下同一字;《心經》則以用字大量重覆而成為一大挑戰,當中又以「無」、「空」、「不」、「色」等字出現次數最頻繁,因此即便只透過比對此種字眼之細微異處,已可見識饒宗頤學識之餘裕。

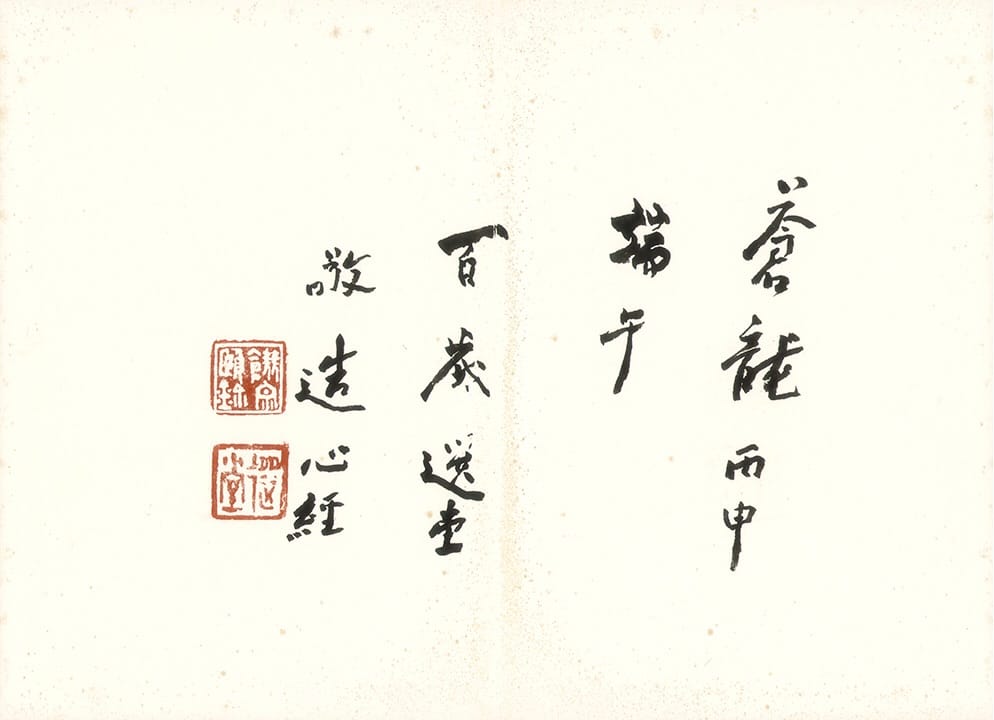

饒宗頤,行書《心經》局部,2016年,水墨紙本冊頁,大吉堂藏品,圖片由香港大學饒宗頤學術館提供

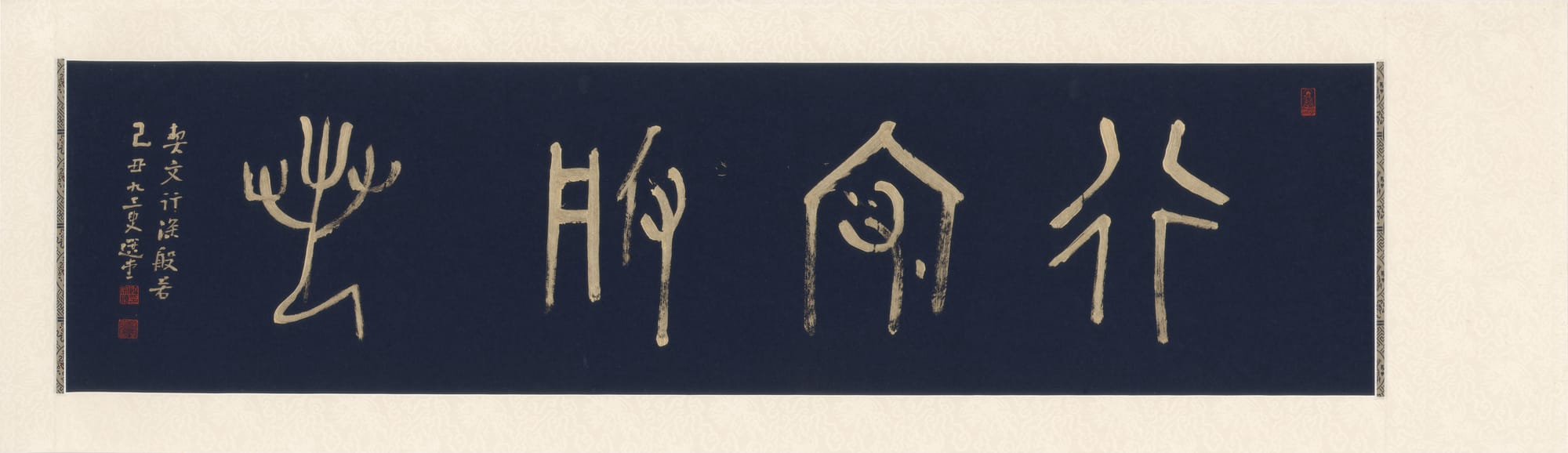

除隸書外,饒宗頤亦分別以行草、甲骨及楷書反覆抄寫心經。〈行深般若〉(2009)採用商代甲骨文,此文字系統雖為漢字最古老的形態之一,卻遲至清末才為人發現,至今僅百餘年。饒宗頤以此遠古文字書寫《心經》,不僅展現自身於甲骨學釋文的成就,更已凌越佛教自東漢時傳入中國的歷史敍述:結合饒經常運用的紺紙金書形式,頗映證出般若智慧的莊嚴境界與佛學時空的宏大格局。另一於2016年寫成的《心經》冊頁則為場內眾多行草作品之一。饒宗頤當時已屆百歲高壽,行筆不時因手部顫抖而出現鋸齒狀線條,除字行結構歪斜外,行距亦過寬,可料想書寫時身體已極為衰弱。觀眾由饒宗頤晚年字跡,的確較難欣賞其書法成就,卻必定從中感受其對《心經》傾注畢生的精誠。

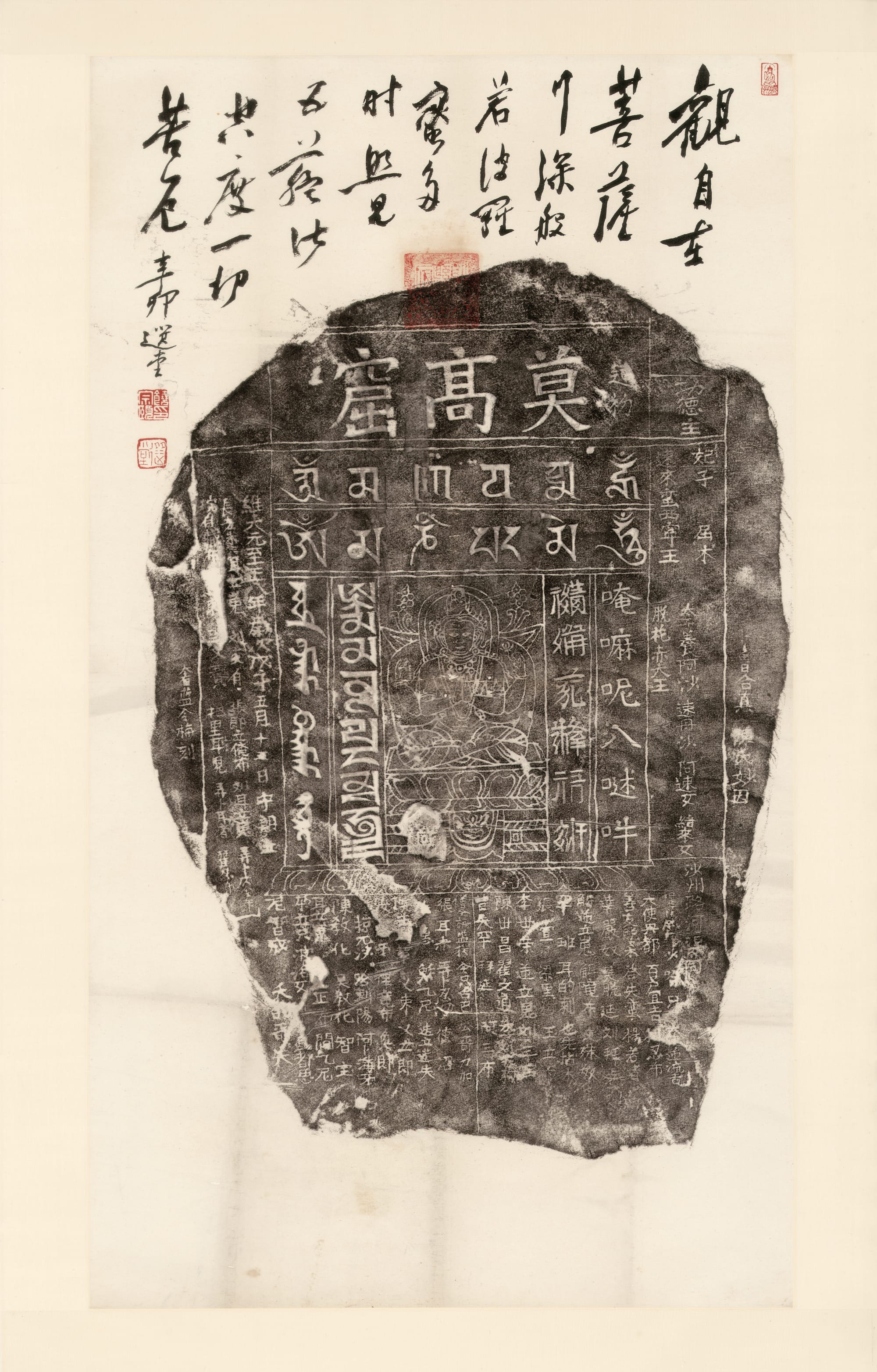

展覽中亦頻見與觀世音菩薩相關之展品。〈題莫高窟《六字真言碑》拓本〉(2011)中的原碑立於元末至正八年(1348),上以漢、藏、梵、西夏、回鶻、蒙古六種文字環繞觀音肖像刻其真言「唵嘛呢叭咪吽」,形制尤為罕見。拓本上題跋的《心經》有別於僅可音譯、旨在獲觀音感應之咒文,雖亦提及觀音,其核心卻在於以般若法理引導修行者遠離煩惱。於是,咒語與跋文便形成密教與顯教的互補。

另一作品〈水月觀音像〉(1989)則為幾乎高至天花的掛軸,畫面底部以白描繪畫身穿素衣、面相妝髮均見簡率的水月觀音肖像,手持楊柳淨瓶,赤足自在;上半部分則是於2006年以大寫意補上的崖谷清泉。此作較絕大部份掛軸畫作修長,觀音佔畫面比例亦不高,以淡花青勾勒的衣紋使人物於遠觀時半隱半現於泉中,仿佛即使於空谷幽處,只要用心至誠,觀音必定乘願而來。

身為心無旁騖的學者,饒宗頤一生對漢地乃至印度佛學研究深廣,且兼擅其他諸多領域,方致作品自然透露如此真璞的學術氣質。單從展覽四周各《心經》抄本足以感知,饒宗頤雖已學富五車,依然窮盡畢生,渴望證得能度一切苦厄往彼岸的般若大智慧,永離業報輪迴。

《亞太藝術》編輯助理李文斌