中文

呂壽琨:傳道、師古與立新

呂壽琨

「藝術家.教育家.學者」

藝倡畫廊

香港

2025年9月25日至12月6日

「盡學其所應學,然後可以若無所學。赤地立新,切記未能立新之前,誡勿以所學炫人。」此類跋文於呂壽琨(1919–1975年)的畫作不時出現。該幅寫意水族圖〈生魚〉(1952年)雖尺寸不大,又被置於展廳角落,卻囊括他從學與創作的精要。

呂壽琨出身廣州書畫世家,從早年養成深厚畫學基礎。1948年因國共內戰遷居香港,時年29歲。其創作自五十年代末起由主要描繪香港山水轉向抽象,並從1964年開始在香港大專院校教授水墨畫,後又與學生成立「元道畫會」,至1975年因心臟病逝世前一直大力推廣新水墨運動,於香港畫壇舉足輕重。

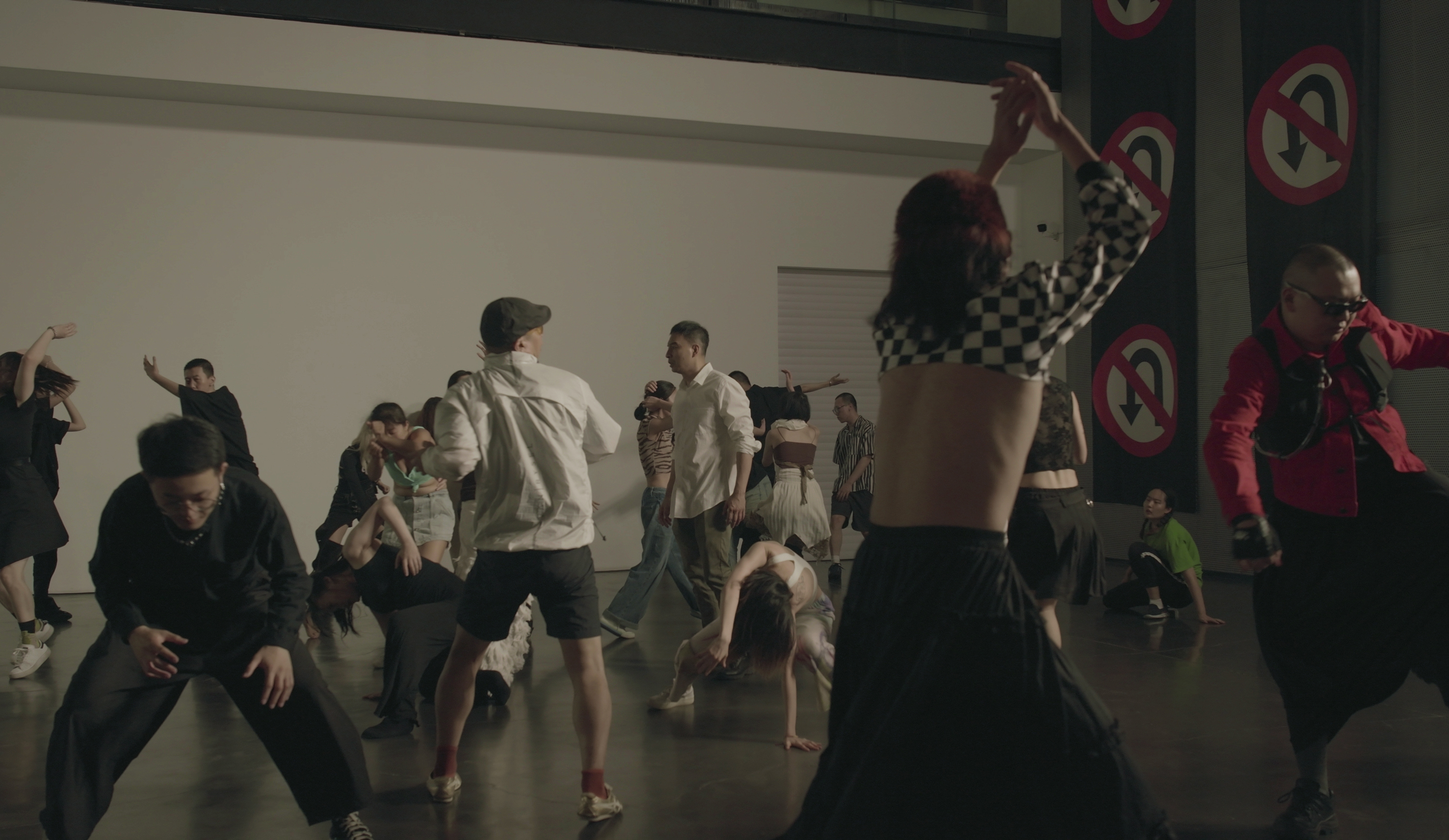

香港藝倡畫廊為紀念呂壽琨逝世五十周年,舉辦展覽「藝術家.教育家.學者」,展出包括寫生、半抽象及禪畫等二十七幅水墨作品。展方又特意取其三重身份作命題,試圖引導觀眾讀出畫中的傳道、師古與立新精神。

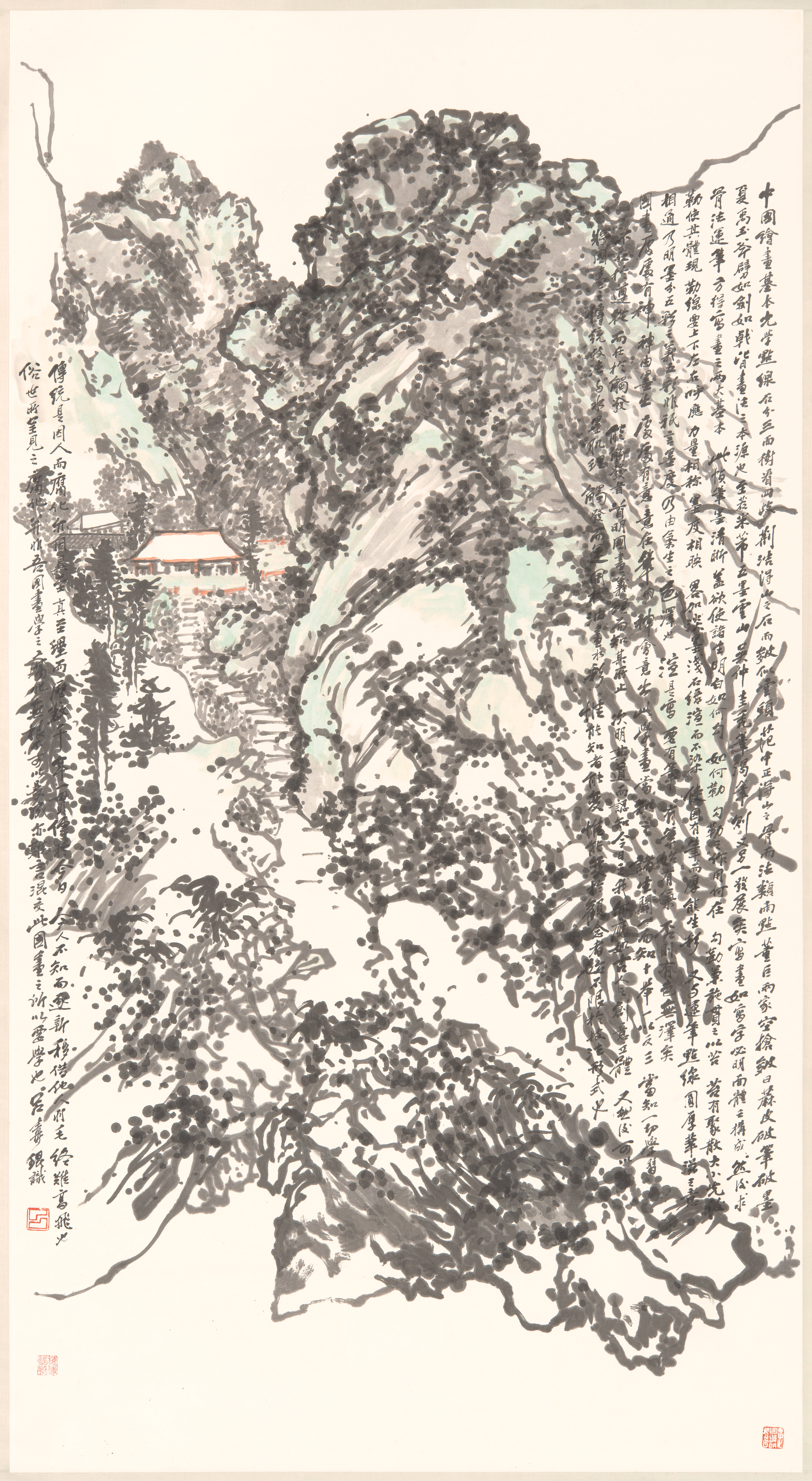

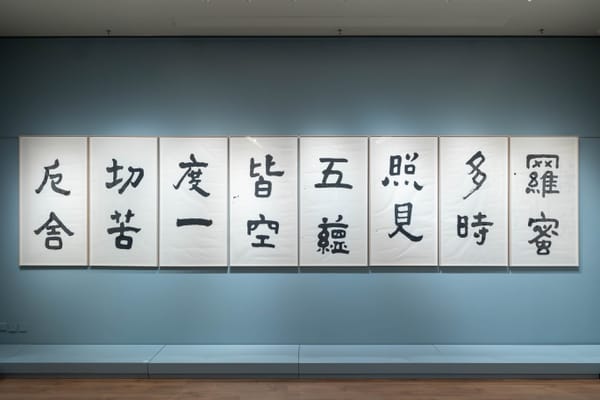

〈遊荃灣後〉(1966年)為呂壽琨於課堂作示範的作品,既是展廳內不少香港實景山水圖之一,亦無疑是最直觀地闡明教師身份的展品。不過如本文首引句所示,呂壽琨的教化氣質果然更主要從跋文流露。〈淡墨淺石綠山水〉(1972年)除了以肆意化染於生宣紙上的苔點與節約含蓄的石綠外,亦以大篇幅跋文所為觀眾注意。文中詳細解釋中國山水畫傳統中,物象乃至筆墨神氣構成的原理及當代應用,從而否定時人指控傳統畫學一成不變而使人腐化:只有不明義理,方會致「傳統因人而腐化」。從此類明理跋文中,可見呂壽琨極力擁護中國畫傳統,又語重心長地教人「盡學」以納為己用,卻又必須變通於當代創作。常謂呂壽琨與一眾學生之相承僅限對實驗性的推崇,而較少關乎視覺效果,此正是呂壽琨要求掙脫形式掣肘的結果。

呂壽琨視臨摹為研究古人意趣的必要方法,展中所見其臨摹對象卻是以原創性知名的。清初畫僧石濤(1642–1707年)一生獨辟新法,作品極具生氣及個人風貌,與當時「四王」拜南宗為正統,精確臨摹古畫形成兩極,又曾言:「古之鬚眉,不能生在我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹腸。」其求新求我之氣魄與呂壽琨如出一轍。呂壽琨〈臨石濤細雨虬松圖〉(1968年)的前中後三景,造型佈局均與原作大致相同,精工勾勒而不甚作皴;惟原作除樹叢與遠山外幾乎全不設色,相反呂壽琨以赭青色交替渲染山石,使畫面大幅變得明艷。畫中雖無明示臨石濤之意圖,但原作移寫時經過解構及重整,已為臨摹者吸收。無論呂壽琨意在實驗新意趣、抑或嘗試悟出古意而作學術用,最終依然歸向為自身創作服務。

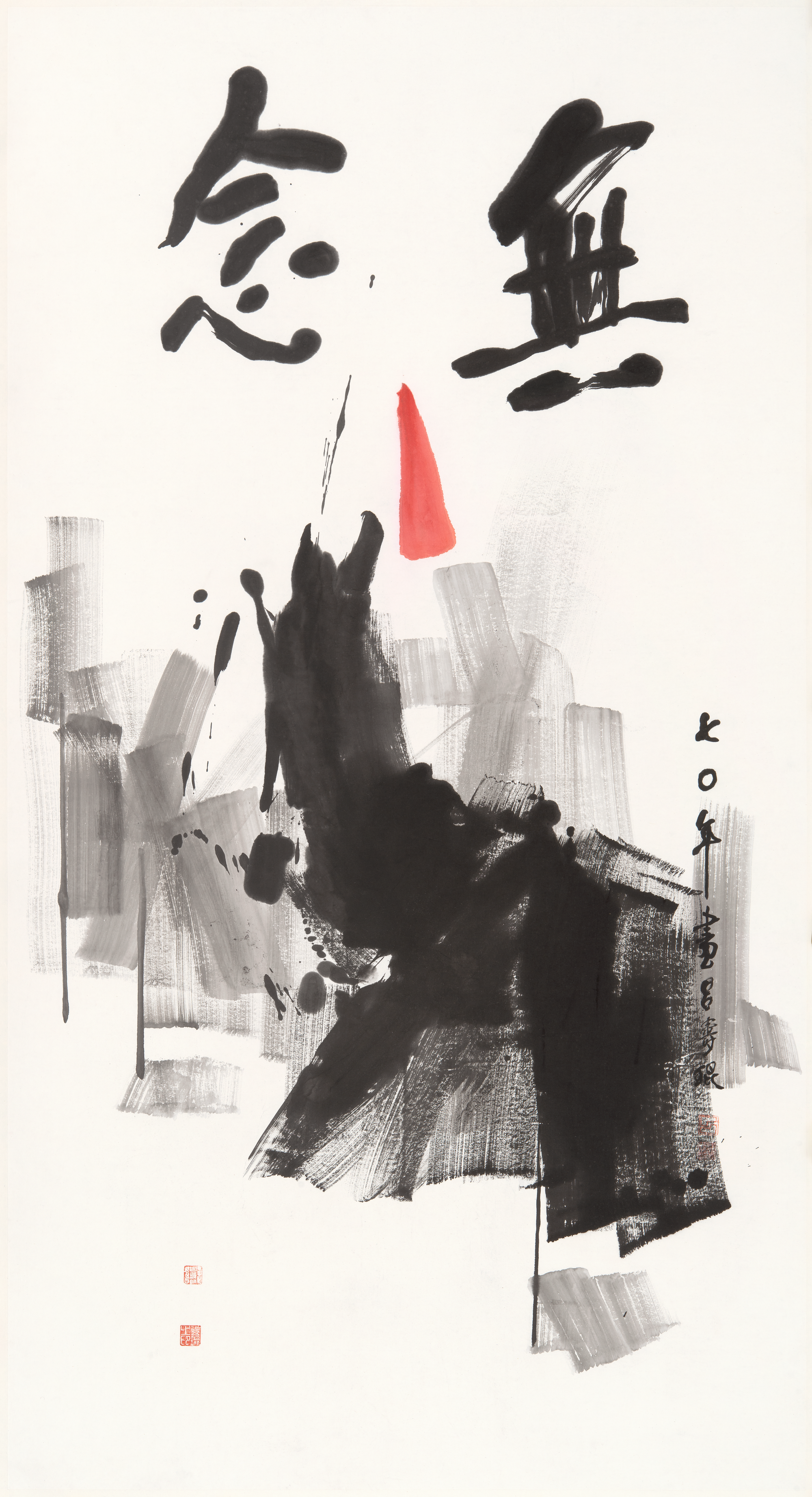

新水墨運動極強調實驗性,而呂壽琨於建立理論同時,開始發展出最為人熟道的禪畫系列。〈禪畫:無念〉(1970年)位於展廳最中央,只見畫心乾濕濃淡各異的排筆方形筆觸,組成似山非山、不能名狀的圖象。最上方錯落自然地寫成「無念」二字,行筆專注而不見鋒芒。圖字之間的一片三角狀朱紅形態曖昧,既似蝴蝶,又似蓮花含苞。二者皆曾作為呂壽琨禪畫的題眼,分別引道家「莊周夢蝶」與佛家清淨無垢之典。此系列無論構圖、筆法或物象,皆因不易參透而容易被忽略其藝術價值或創作意圖,但此「若無所學」的表達卻實為「無所不學」的結果。另外,呂壽琨選擇禪畫以作為立新的實踐,亦是熟通中國畫史後才作出的實驗:挑戰水墨於現代的所能及處,從而證明創造從不受媒介所限。

其實展題此類身份重合從不罕見:自宋代蘇軾(1037–1101年)提出「士人畫」概念起,中國便興起文人兼任業餘畫家之傳統;且不論宗派,均早有記載師徒,甚至畫院等制度化的授學模式。而所謂文人畫,雖提倡獨立於俗世之創新精神,自清代以來卻泥於臨古,終致二十世紀大幅為人詬病。呂壽琨基於其充份學養,結合香港長期接觸西方現代思想的底蘊,終於成功為水墨開辟思潮。最具前衞意義的禪畫系列雖未必成熟,即隨呂壽琨離世而結束,但筆中堅定無畏之信念早已崇立典範,打動畫壇後人。

《亞太藝術》編輯助理李文斌

_2021.jpeg)

-Edit.jpg)